| 事業所 | 桜町高齢者在宅サービスセンター |

|---|---|

| 職種 |

常勤 栄養士 |

| 勤務先 |

桜町高齢者在宅サービスセンター および |

| 就業日数 |

週5日(年間公休数112日) |

| 就業時間 |

8:45~17:45 1日8時間(休憩60分) |

| 応募資格 |

栄養士 |

| 業務内容 |

① 調理現場業務全般 |

| 給与・待遇 |

【 基本給 】 【 待遇等 】 |

| 応募方法 |

直接桜町高齢者在宅サービスセンター(TEL:042-381-0006)担当:鈴木までお問い合わせください。 |

お知らせ

- ホーム

- ブログ

採用情報 桜町高齢者在宅サービスセンター 常勤栄養士募集

2023.06.20 お知らせ

採用情報 富士聖ヨハネ学園 給食調理員補助(非常勤職員)

2023.06.20 採用情報 - 山梨事業所

| 業種 | 知的障害者生活施設 |

|---|---|

| 職種 |

給食調理員補助 |

| 就業場所 |

富士聖ヨハネ学園 山梨県南都留郡忍野村忍草2748 |

| 就業時間 |

5時30分から18時15分までのシフト制 ・週休2日 |

| 賃金 |

時給1,000円 ※ 業務加算手当含む ・研修期間有 ・昇給有 |

| 備考 |

経験は問いません |

| 問い合わせ先 |

富士聖ヨハネ学園 事務管理室 宮下、武藤 |

採用情報 富士聖ヨハネ学園、富士北麓聖ヨハネ支援センター 非常勤職員

2023.06.20 採用情報 - 山梨事業所

| 業種 | 障害者入所施設・通所事業所・グループホーム |

|---|---|

| 職種 |

生活支援員 |

| 就業場所 |

富士聖ヨハネ学園 山梨県南都留郡忍野村忍草2748 |

| 就業時間 |

7時から19時までのシフト制 ・週休2日 |

| 賃金 |

時給1,120円 ※報酬加算手当含む ・研修期間有 ・昇給有 |

| 備考 |

経験は問いません |

| 問い合わせ先 |

富士聖ヨハネ学園 事務管理室 宮下、武藤 |

採用情報 富士聖ヨハネ学園 正職員募集

2023.06.20 採用情報 - 山梨事業所

| 募集職種 | 生活支援員 |

|---|---|

| 職種内容 |

障害者の生活支援全般 |

| 就業場所 |

富士聖ヨハネ学園 |

| 採用予定者数 |

若干名 |

| 採用要件 |

学歴及び必要な経験等は不問です。 |

| 就業時間等 |

一日8時間 交替制勤務(2勤務) |

| 加入保険等 |

各種社会保険加入・退職金制度有 |

| 賃金 |

給 与) 206,800円~ ※各種手当含む ・年齢、経験により決定 ※資格手当については社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・理学療法士のいずれか |

| 選考方法 |

書類選考、一般教養試験、適正検査、面接 |

| 選考日程 |

電話又はメールにてお問い合わせください。 |

| 必要提出書類 |

① 履歴書(写真貼付) |

| 書類提出先 |

富士聖ヨハネ学園 事務管理室 採用担当係 |

| その他 |

・学歴、同等の知識、経験を有するものについては、選考時において判断します。 |

| 問い合わせ先 |

富士聖ヨハネ学園 事務管理室 宮下、武藤 |

【高齢部門】高齢介護施設面接会開催日追加のお知らせ

2023.06.12 お知らせ,お知らせ - 本町高齢者在宅サービスセンター,お知らせ - 桜町聖ヨハネホーム,お知らせ - 桜町高齢者在宅サービスセンター

社会福祉法人聖ヨハネ会高齢部門では一緒に働いてくれる職員(経験者)を大募集しております。

法人施設内において介護職面接会を随時開催しております。

新たに開催日及び募集職種を追加いたしましたので、ご興味のある方はぜひ応募いただければと思います。

(日程)

・23年6月 8日(木) 13:30~16:00

・23年6月15日(木) 13:30~16:00

・23年6月22日(木) 13:30~16:00 追加!!

・23年6月29日(木) 13:30~16:00 追加!!

(募集施設・職種)

・桜町聖ヨハネホーム:介護職(入所施設経験者)

・桜町高齢者在宅サービスセンター:ホームヘルパー(介護職経験者)

・桜町高齢者在宅サービスセンター:栄養士(調理業務含む) 追加!!

詳しくは面接会開催ページをご確認ください。

【高齢部門】介護職面接会開催のご案内

2023.05.26 お知らせ,お知らせ - 本町高齢者在宅サービスセンター,お知らせ - 桜町聖ヨハネホーム,お知らせ - 桜町高齢者在宅サービスセンター

社会福祉法人聖ヨハネ会高齢部門では一緒に働いてくれる介護職員(経験者)を大募集しております。

下記通り、介護職の面接会を開催することになりしたので、ご興味のある方はぜひ応募いただければと思います。

また当日は施設見学の希望者に対し、すべての面接終了後施設見学を実施する予定です。

※ 感染対策、見学は一部エリアとなりますのでご了承ください。

| 日程 | ・23年5月31日(水) 13:30~15:00 ・23年6月 8日(木) 13:30~16:00 ・23年6月15日(木) 13:30~16:00 |

|---|---|

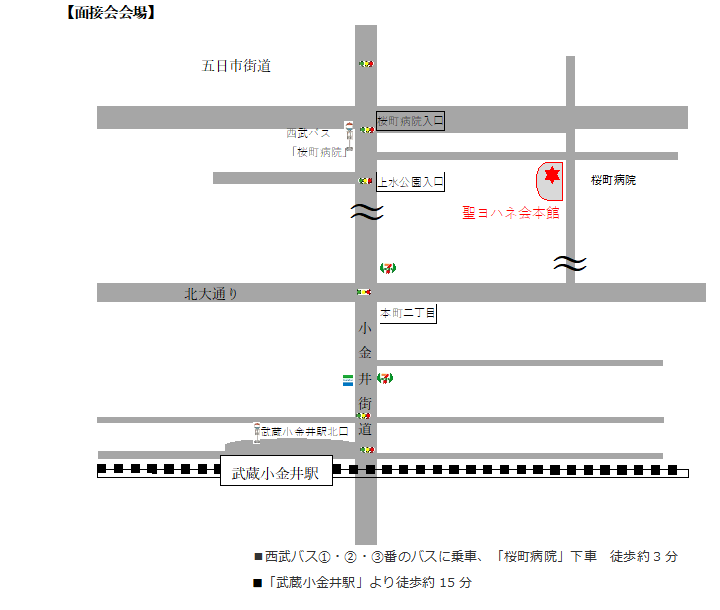

| 会場 | 社会福祉法人聖ヨハネ会 戸塚ホール 東京都小金井市桜町1-3-22 |

| 募集施設・職種 | ・桜町聖ヨハネホーム:介護職(入所施設経験者) ・桜町高齢者在宅サービスセンター:ホームヘルパー(介護職経験者) |

| 応募要項 | 1) 応募される方は、事前に参加予約の連絡をください。 担当:法人本部 ヤマオ (電 話)070-8710-0791(受付:月~金曜日 9:30~16:00) (メール)k-yamao@seiyohanekai.or.jp 2) 面接会当日に持参頂く物 履歴書(顔写真貼付)、職務経歴書、資格等証明書(写し) ※ハローワーク紹介の方は、ハローワーク紹介状 3) 面接会スケジュール 13:20までに会場にお越しください。 応募受付順に面接を実施します(1人約20分)。 4) 施設見学:希望者は、すべての面接終了後見学を実施致します ※ 感染対策、見学は一部エリアとなります。 |

2023年桜町聖ヨハネ祭の開催中止について

2023.05.24 お知らせ,お知らせ - 山梨事業所,お知らせ - 本町高齢者在宅サービスセンター,お知らせ - 東京事業所,お知らせ - 桜町聖ヨハネホーム,お知らせ - 桜町高齢者在宅サービスセンター

日頃より大変お世話になりありがとうございます。

桜町聖ヨハネ祭は使徒聖ヨハネ小金井教会、福音史家聖ヨハネ布教修道女会、社会福祉法人聖ヨハネ会が協力し、活動や事業を知っていただくこと、収益金を対外支援や社会福祉事業に役立てること、キリスト教の愛の精神にふれていただくことを目的に開催されていますが、本祭規模が大きくなってきたことや対外的な対応が必要になること等を勘案し、社会福祉法人がその開催主体となることが望ましいとの協議結果となり、2018年度から主催を社会福祉法人聖ヨハネ会としています。

2023年度桜町聖ヨハネ祭の開催につきましては、法人等において開催有無の協議をいたしました。

新型コロナウイルス感染症については、5月8日より感染症法上の位置づけが「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられ、感染状況も一定の落ち着きが見えてきてはいますが、会場となる場所が病院や特別養護老人ホーム等であり不特定多数の方が利用するという状況を考えた場合、開催は困難であると判断し中止することを決定しました。

誠に残念でありますがご理解の程お願い申し上げます。

以上

2023年5月22日

桜町聖ヨハネ祭実行委員会

委員長 竹川和宏

【桜町C】求人情報、サービス空き情報、月間予定表を更新しました

2023.02.24 お知らせ - 桜町高齢者在宅サービスセンター

簡易式陰圧ブース入札経過報告

2023.02.07 お知らせ

本町高齢者在宅サービスセンター 行事写真館 2022年度

2022.12.31 ブログ - 高齢部門

足台を寄付して下さいました!(2022/7月)

綺麗な色の足台をボランティア活動でお世話になっています菅井様からいただきました。

実際に使用されているご利用者様からも

しっかりとした足台だと、とても好評な様子です。

車輛に乗車する際、足元に傾斜などがありますが

とても安心して乗り込めます。

乗車人数が多い場合、助手席の乗車をお願いしています。

この様に安定して乗り込む事ができます。

菅井様有難うございました!

ここ数年恒例の赤しそジュース作りをしました!

赤しその葉を摘んで頂きました。

女性陣さすが慣れた手付きですね(^O^)

何だか夢中になっちゃいますね。

摘んんで頂いた葉をお湯に入れて行きます。

職員も頑張りますよぉ~!(^^)!

あっという間に赤しその葉が緑色へ。

色が出きったら漉していきます。

熱いから気を付けてねぇ~。

砂糖の量を計って頂き、砂糖とみりんを鍋に入れて再度煮立てたら完成です\(^o^)/

冷やして美味しく頂きました(*^-^*)

水分補給にも夏バテ予防にも良いですね(^^♪

端午の節句企画にて型抜きアートの小物作りをしました。

富士山と兜飾りの絵柄です。

皆さんもう慣れた手付きで作成されていました。

見本を見ながら丁寧に貼っていらっしゃいますね。

初チャレンジ!とっても上手に完成ですね\(^o^)/

素敵なお土産ができましたね!(^^)!

こちらの絵柄はホタルブクロの型抜きアートです(^^♪

皆さん、とても素敵に出来上がりました\(^o^)/

利用者様と買い物に行って購入した

ナスときゅうりの苗を地植えしました。

こちらはナスです。「元気に育つかな」

こちらはきゅうりです。「たくさん生ってね」

ナス

水分を切らさないように水やりに励みます

きゅうりも順調に生育中

ミョウガは今年も元気に生育中

そして、、、、、

玉ねぎがそろそろ収穫できそうに育ちました\(^o^)/

玉ねぎ初収穫を利用者様と!(^^)!

「よく育ったねえ」

「立派ねえー」

初収穫。

より美味しくなる様に天日干ししました(^O^)

おやつに利用者様それぞれに好きな具を選んで頂いて

好みのあんみつを召し上がって頂きました(^O^)

寒天、アイス、あんこ、みかん、苺など食べたい物が

いっぱいで迷ってしましますね。幸せぇ~!(^^)!

栄養部職員と一緒にあんみつ作りを楽しみました!(^^)!

お茶とあんみつ美味しそうですね(^^♪

私だけのオリジナルあんぴつです♡

好きな物を食べると元気が出ますね\(^o^)/

夏野菜のきゅうりとナスの苗を買いに利用者様数人とで

JA(むさい小金井ファーマーズ・マーケット)へ行って来ました。

皆さん、より良い苗をと真剣に選んでくださいました。

たくさん太陽を浴びた葉が生き生きと綺麗ですね!

綺麗な季節のお花もいいですね(^_-)-☆

良い苗が買えました(^^♪ ありがとございます。

苗はセンター敷地内に植えてすくすくと成長していますので、また何かの折りにご紹介させて頂きたいと思います。

端午の節句のおやつは、利用者様と一緒に

水ようかん作りをしました。先ずはあんこを

水と寒天で溶かして煮詰めて行きました(^^♪

溶かしたあんこの粗熱を取ったら

カップに注ぎ入れて行きます(^_-)-☆

まだちょっと温かいですね(^_^)

このぐらいの量でいいのかしら?

もうちょっと多く入れてみようかな⁈(^_-)

カップに注ぎ入れ終わったら、冷蔵庫で冷やして固まったら出来上がりです!(^^)!

おやつに美味しくみんなで頂きました(^^♪

カテゴリー

- お知らせ

- お知らせ – 山梨事業所

- お知らせ – 本町高齢者在宅サービスセンター

- お知らせ – 東京事業所

- お知らせ – 桜町聖ヨハネホーム

- お知らせ – 桜町高齢者在宅サービスセンター

- ブログ – 聖ヨハネ会

- ブログ – 障害部門

- ブログ – 高齢部門

- 採用情報 – 山梨事業所

- 採用情報 – 本町高齢者在宅サービス

- 採用情報 – 東京事業所

- 採用情報 – 桜町病院

- 採用情報 – 桜町聖ヨハネホーム

- 採用情報 – 桜町高齢者在宅サービスセンター

月間アカーイブ

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年2月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2021年12月

- 2021年2月

- 2020年12月

- 2020年10月

- 2020年6月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年6月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月