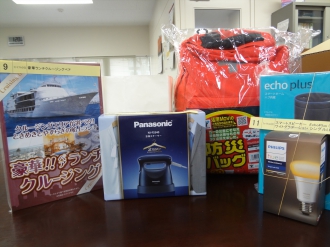

昨日はキッズビンゴの賞品の一部を紹介しましたが、ファイナルビンゴの賞品も到着してきております。

毎年恒例の旅行券に加え、今年は豪華客船ランチクルージングペアチケットを用意しました。

自分ではなかなか乗る機会がない豪華客船でのランチタイムを楽しんでいただけたらと思います☆

その他にも今話題の「アレクサ!!今日の天気は・・・??」と呼びかけると答えてくれるスマートスピーカーや、一家に1つは必ず準備をしておきたい防災セットなど、今が旬の賞品を用意しておりますので、楽しみにしていただけたらと思います。

次回は、今年初めてのイベント「ヨハネ祭deかくれんぼ」を紹介したいと思います。

お楽しみに・・・・

法人本部 K

毎年大盛況のキッズビンゴ・ファイナルビンゴ今年も行います。

賞品も続々到着しており、法人本部の机の上がにぎやかになってきました。

(写真はキッズビンゴの一部です(*^▽^*))

今年も本部テントにてビンゴカードの販売をしておりますので是非お立ち寄りください。

ご来場楽しみにしております。

ファイナルビンゴの一部の賞品も次回アップします。是非お楽しみに・・・・。

本部 K

聖ヨハネ祭まで2週間をきりました。

毎年恒例のポスターの作成も完成し、ヨハネ会施設内や、市民掲示板等に貼りだしが始まっております。

各施設着々と準備が進んでおり、今年も皆さまに満足していただけるイベントになるよう頑張っております。

今年は、新しいイベント「ヨハネdeかくれんぼ」や、毎年豪華景品が魅力な「ビンゴ大会」。

今年はランチクルージング等も準備予定です。

10月14日(日)10時30分からとなります。是非是非みなさまのお越しをお待ちしております。

本部 K

9月20日(木)~21日(金)の2日間、第37回全国社会福祉法人経営者大会が長野で開催されました。

大会テーマは「輝かしき社会福祉法人の創生」と題して、社会福祉をめぐる議論が制度論から実践論に移り、自主的な運営が求められる中で地域における公益的な活動や、法人が成り立つためのブランディングといったことが数多く講演されました。

経営実践では当法人からも「内部管理体制の構築に向けた取り組み」と題して発表をさせていただきました。

全国の熱い法人の活動をお聞きし、刺激を受けた大会でした。

本部 T

9月6日 吉田の火祭り(8/26) ~出店しました~

8月26日(日)吉田の火祭り、センターでもおせんべいやなんばん味噌、ジャム、陶器を販売しました。この日はとても暑く、いい天気でした。雨男で有名な私もいたのに(笑)。火祭りが始まる時間もまだ暑さが残っていました。18:30頃から松明に火をつけると暑さ(熱さ)は倍増といった感じ。火がつける時は遊びに来ているお客さんも足を止め一斉にカメラを構えている。実は私もその中に交じりカメラを構えていました。火がつくとお客さんの熱気も上がっていき、どのお店も盛況。もちろんセンターも。職員を含め、利用者の方も顔をお店に顔を出してくれ、差し入れしてくる方も何名か。とても嬉しかったです。みなさんのおかげで沢山の商品を売ることが出来ました。感謝しています。来年も是非遊びに来てください。販売場所は金鳥居から上って行くとマルシゲのスーパーの先、左側に丸甲ミソの看板があるのでその向かい側にお店を出しています。来年待ってまーす!!

富士北麓聖ヨハネ支援センター S・W

9月1日~2日、ヨハネ会トレッキング部が富士山登山へ行ってきました。

昨年から計画するも、天候に恵まれずに今年やっと実行することができました。

東京から16名、山梨から4名の計20名で、富士聖ヨハネ学園の遠藤園長を隊長に、山頂目指して挑戦しました。

5合目から6合目にはお馬さんがいたり、段々と登っていくうちに雲を下にみたり、これぞ高い山ということを実感しながら進みました。

途中厳しい状況になることもありましたが、みんなで励まし協力しあった結果、3,250mにある山小屋元祖室さんまで全員が到着することができました。

翌日の朝5時10分がご来光の時間でしたので、それを山小屋前から拝んで山頂へアタックする予定でしたが、なんと夜から大雨と雷、、、山頂どころかどうやって下山するかという状況になってしまいました。

山小屋からの指示で、全員朝の5時45分に下山してくださいということになり、雨の中をずぶぬれになりながら下山しました。途中近くに落雷があったりと、とても怖いこともありましたが、全員無事に5合目まで戻ってくることができました。

山頂へは行けなかったですが、みんなで協力して8合目の山小屋まで行けたことはとても感動しました。

日本で2番目に高い山が北岳と言われますが、その高さが3190mと言われますので、そこよりも高い位置まで行けたことになります。

ご参加いただいたみなさん、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。

また来年も実行したいと思いますので、ぜひみなさんご参加ください!!

本部 Tより

7月2日、障害福祉部門山梨地区の創立記念式典を執り行いました。

新しく富士吉田教会に赴任された内藤聡神父様のもと、厳かに行われました。

永年勤続表彰では3名の職員が表彰されました。おめでとうございます。

今年も無事に利用者さんといっしょに施設の誕生日を迎えることができました。

2か月程前より、迷子犬を探されている方がいらっしゃいます。

プチブラバンソンというパグに似た小型犬です。

中野区のブリーダーさんに預けてから、2か月間彷徨い歩いており、ヨハネ会周辺の小平市目撃情報後、武蔵野市役所・武蔵野総合体育館周辺で目撃されているようです。(7月6日現在)

ヨハネ会は「病める人、悩み苦しむ人、弱い立場の人を大切に」という創立者の精神を元に日々活動しております。

どうか周辺のお住まいの方は気にかけていただけたら幸いです。

迷子犬サンサンを見かけましたら飼い主さんへご連絡してあげてください。

本町高齢者在宅サービスセンターで長年利用していた車両を交換いたしました。

4日その祝別式を執り行いました。

中古車となりますが、とても綺麗な車で利用者さんが快適に乗っていただけるかと思います。

早速業務で使用させていただきます。

久しぶりの本日の富士山です。

晴れた日の撮影が久しぶりでした。

これは、やはり、外せない。

忍野村に流れる桂川。今日はちょっと違ったご案内です。

何か遠い昔に見たような懐かしい景色。。。

そんな日本の原風景がここにあります。

富士山を見ながら釣りを楽しむ人が、なんとも優雅です。

桜町病院の敷地内の桜も満開となりました。

とても素敵です。

2月27日(火)、東京都社会福祉協議会で制度改革対応フォローアップセミナーがあり、その中で地域における公益的な取り組みの実践事例発表に桜町病院の「まなざし」が選ばれ、小林院長が登壇し発表しました。

病院が実践したことがこれまでに各地域で実践されてきた内容と違うと大変評価を得ることができました。

14年前から続けてきていること、今後も続けていきます。